南京中山陵一日遊

到了南京,最讓人有印象的莫過於中山陵、夫子廟、玄武湖等等、而洽巧這次有出差到南京的機會,趁著六日沒事,3/12又是國父逝世紀念日,就搭著地鐵往中山陵走一遭,順道憑弔。

南京中山陵有地鐵到鍾山的山腳下

然後有巡迴公交沿著山路每半個小時一班

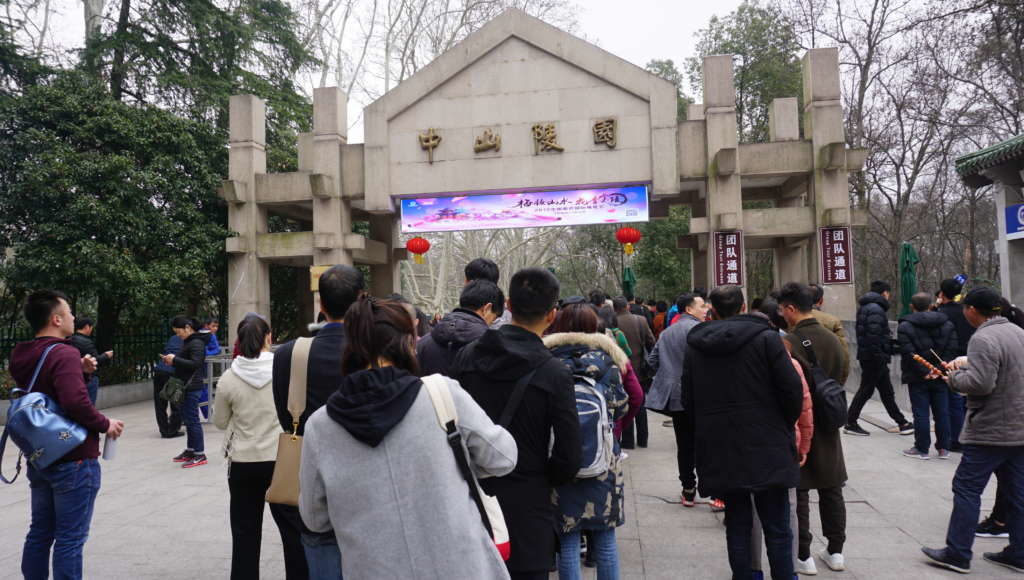

中山陵是大陸少數幾個不用門票的景點,只要線上微信預約就能入場,據說是為了紀念革命先行者孫文。但也因此不管何時來,人都是那麼多

這次去中山陵,恰巧遇到梅花季。所以順便買了張梅花節的門票。在台灣看到的幾乎都是櫻花,梅花比較少。

整個鍾山由中山陵、明孝陵、美齡館、梅花山等幾個大區域所組成。

這次幾乎都逛了。

沿著走道前往陵園入口,走道兩旁掛著壁畫供遊客欣賞

人真的很多~

只要有景點,都有自助導覽器。

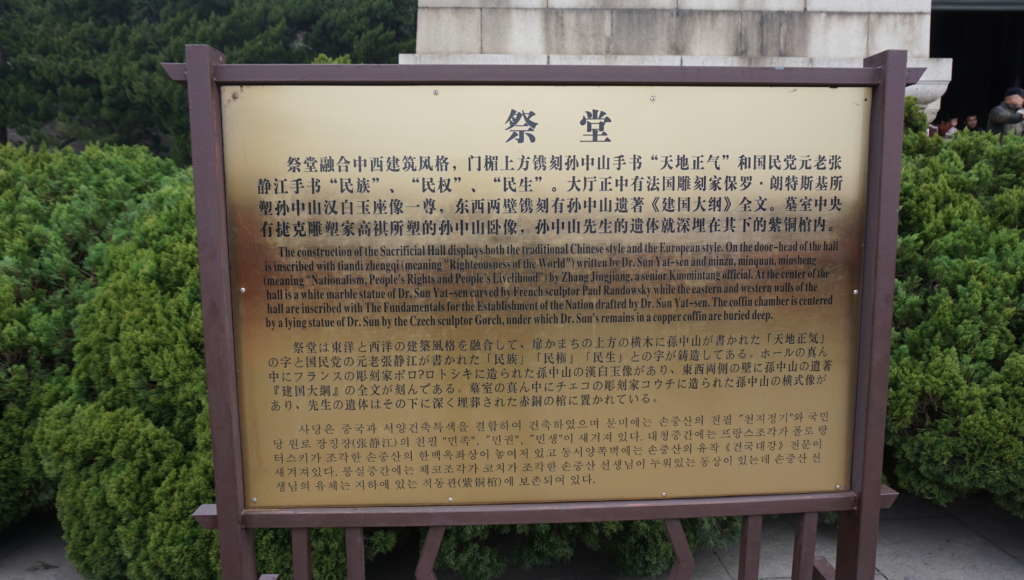

進門後,就開始爬樓梯了,我只說,這樓梯真的頗高~從大門至墓室,高差70米,平距700米,共分大小十個平台,計392級台階。從碑亭到祭堂,共有石階339級(鑄建時因國民黨參眾二院議員為339人,寓意每人作為一個台階,將中山先生的精神發揚光大)。

祭堂為了尊重亡者,就不拍照了。

想到某友曾經問我說,你去中山陵會不會不太好?因為是陵寢?

我說:「你看司馬中原有多少鬼故事講的是靠著國徽、國父銅像鎮煞的,怎麼可能那邊沒事這邊有事XDDD」

逛完中山陵寢後,可以搭園區巡迴車前往梅山。

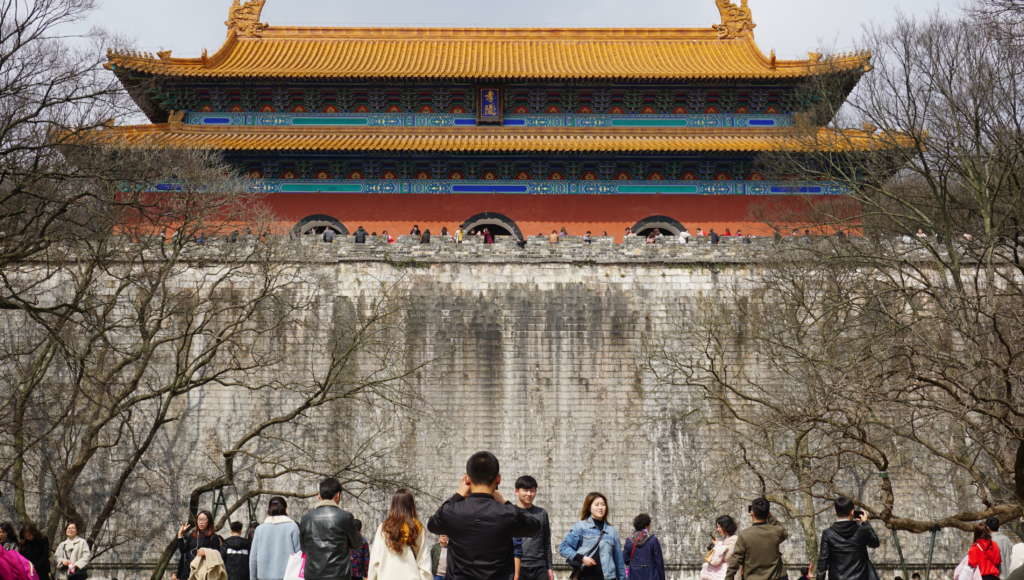

梅山剛好跟明孝陵是正對面,看這人潮就知道人有夠多。

每張梅花節的門票是100rmb

有擺著愛心的好姊妹

也有扶著老父的女兒

更有推著孫子的奶奶

還有穿著漢服的可愛小妹妹

走著走著,就想起了小時候因為家住公寓頂樓。父親為了頂樓遮陽,自己也有些種花草的興趣,在屋頂上種了一堆植物,其中就有一盆很大株的梅樹。

印象深刻的是,那株梅樹常年翠綠,永不開花,亦想起父親當年常一一指著梅樹、扁柏等盆栽,對我們述說摘種的不易。

可惜的是後來搬家了,子女各奔西東,舊屋疏於打理,那些盆栽都陸續枯萎了。

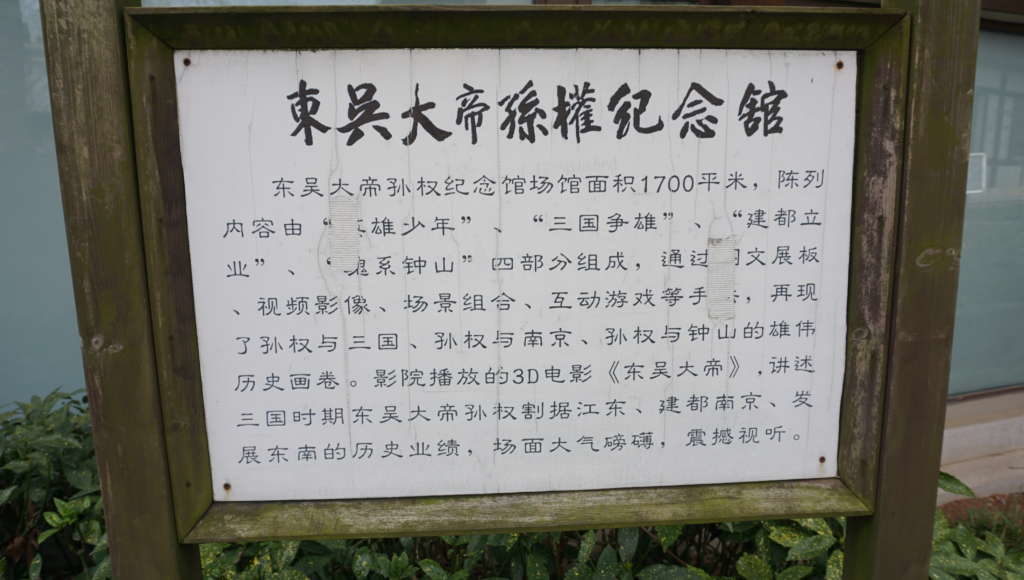

離開了梅花祭,沿著人多的地方往孫權紀念館

南京號稱六朝古都,最早是由孫權在此建都。

孫權紀念館雖然聽起來很雄偉,但相對於其他幾個景點而言,我是覺得挺無趣的。

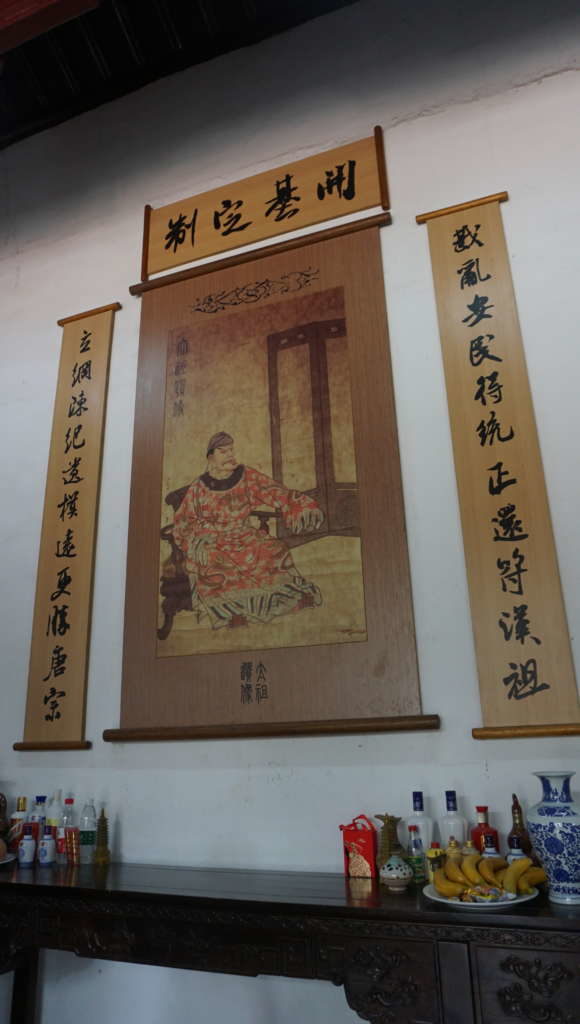

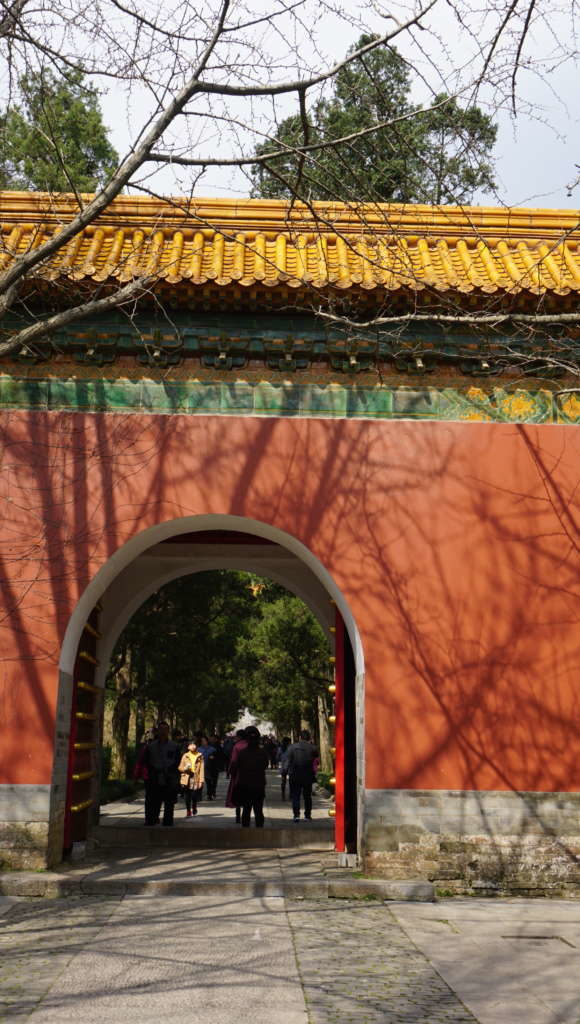

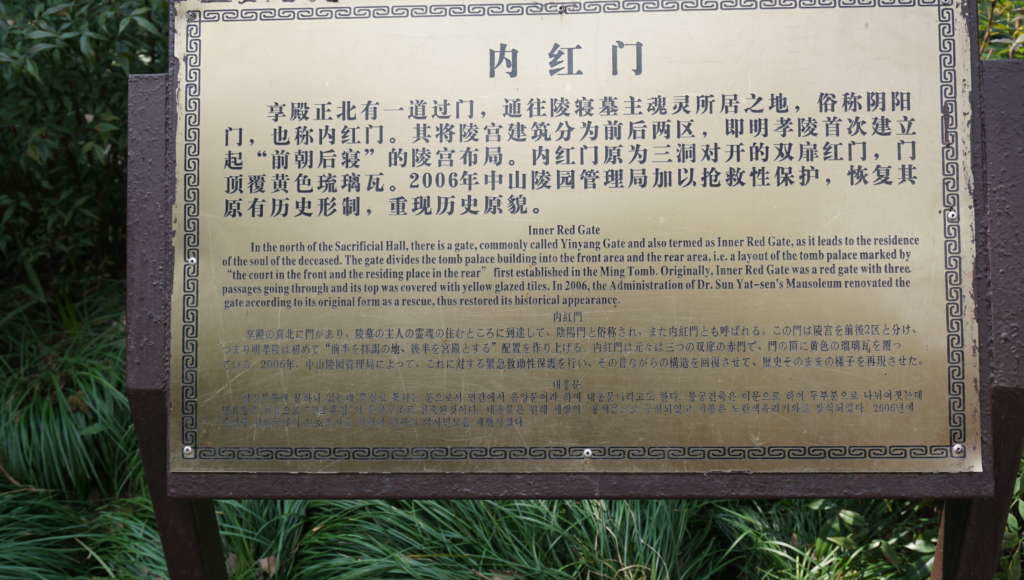

看完孫權紀念館,回頭走就是明孝陵了,明孝陵是明太祖朱元璋與其皇后的合葬陵墓。因皇后馬氏謚號「孝慈高皇后」,又因奉行孝治天下,故名「孝陵」。其佔地面積達170餘萬平方米,是中國規模最大的帝王陵寢之一。

而明朝也只有朱元璋在南京設陵寢,其餘的明十三陵都在北京。

碑殿中石碑上書「治隆唐宋」四個鎏金大字,碑高3.85米,寬1.42米,厚度0.38米。「治隆唐宋」的意思是頌揚明太祖治國方略超過了唐太宗李世民和宋太祖趙匡胤。這是清康熙皇帝1699年第三次下江南謁陵時御題。這是因清朝剛統治中國,康熙執政初,漢人不服滿人統治,在這樣的歷史背景下,康熙深知,光靠高壓政策是不行的,還須依靠漢人。所以,康熙在6次南巡中,5次拜謁明孝陵。此碑由曹雪芹的祖父、當時的「江寧織造」郎中曹寅刻立。在「治隆唐宋」碑左右還有清朝乾隆皇帝詩碑各一塊,東西有臥碑兩塊,東邊一塊刻載康熙帝第一次謁陵紀事,西邊一塊刻記康熙帝第三次謁陵情形—by Baidu

明孝陵神道的最大特點在於建築與地形地勢的完美結合。其不同於歷代帝陵神道成直線形,而是完全依地形山勢建造為蜿蜒曲折的佈局。而且在每一段落的節點處安放石像生來控制空間,形成一派肅穆氣氛。石像生下鋪墊有完整的六朝磚,使其600年來沒有下沉。神道由東向西北延伸,兩旁依次排列著獅子、獬豸、駱駝、象、麒麟、馬6種石獸,每種2對,共12對24件,每種兩跪兩立,夾道迎侍

這段神道置石望柱和石人,2根望柱呈六棱柱形,高6.6米,其上雕刻雲龍紋。通常望柱均置於神道的最前面,而明孝陵的望柱則置於神道中間,這也是朱元璋的獨特之處。石望柱之後是東西相對而立的翁仲,有武將、文臣各2對,共8尊,高各為3.18米—by Baidu

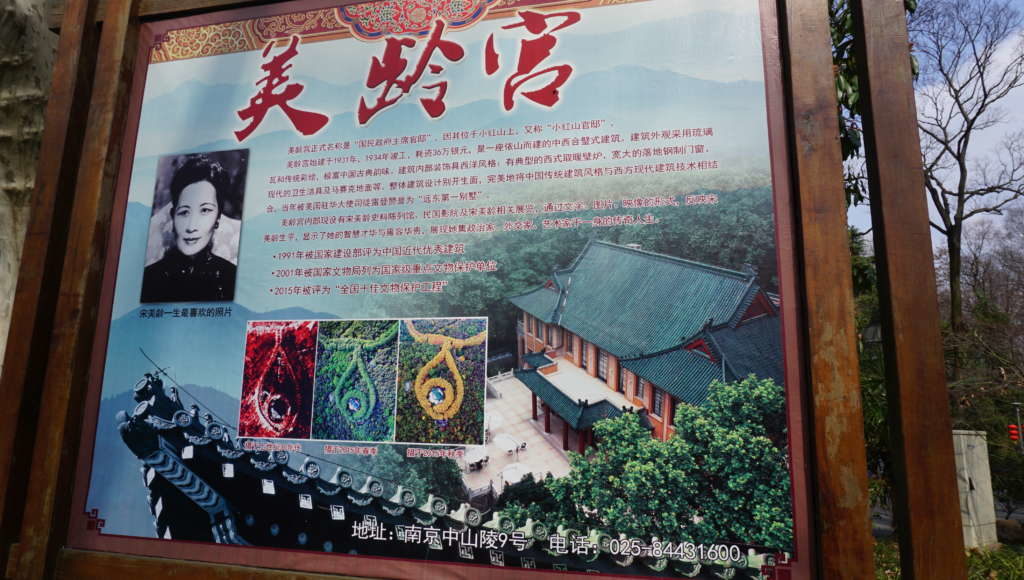

離開明孝陵,再往前走就到美齡宮了

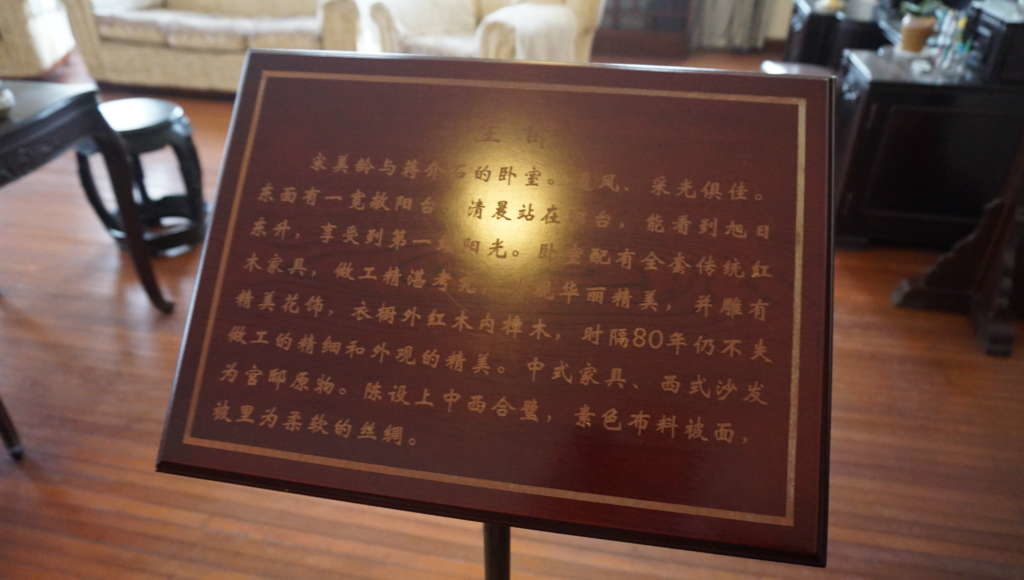

美齡宮原定為國民政府主席的寓所,後改作中山陵謁陵的高級官員休息室。自抗戰勝利,回南京後,蔣介石與宋美齡常在此下榻禮拜、休息,便稱之為「美齡宮」。

1984年3月重新對外開放–by Baidu

美齡宮設計者趙志游是浙江寧波人,為蔣介石的遠親,其留下的一張美齡宮圖紙顯示,整個建築最初設計形似水滴。當代,美齡宮依山勢修造的建築整體設計,形似一串鑲有綠寶石掛墜的珍珠項鏈,兩邊通往美齡宮主樓、長滿了法國梧桐的環形路是「項鏈」,大門口是「項鏈」的連接處,深綠色的琉璃瓦猶如項鏈的寶石掛墜。

禮拜堂